Gasthäuser an den Alpentransitrouten

Auf Achse

17. Oktober 2025

Wissen für die Zukunft- für Mensch und Tier

25. November 2025Südtirol – Bei der Tagung „Gasthäuser und Gastwirt:innen – in Langzeitperspektive“ trafen sich Historiker:innen aus dem In- und Ausland, um sich über die Bedeutung von Gasthäusern und Wirtsfamilien an den Transitrouten des Alpenraums vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert auszutauschen.

Drei Wissenschaftlerinnen geben im Interview einen Einblick in das Treffen.

Der wissenschaftliche Austausch

Frau Clementi, gemeinsam mit dem Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien (ALPINNKONNECT) und dem Touriseum Trauttmansdorff hat das Zentrum für Regionalgeschichte die Tagung „Gasthäuser und Gastwirt:innen – in Langzeitperspektive“ veranstaltet. Was ist das Ziel so einer Tagung?

Mag. Dr. Siglinde Clementi Wissenschaftliche Koordination im Zentrum für Regionalgeschichte.

Siglinde Clementi: Die Tagung war eine historische und eine wissenschaftliche Tagung, d.h. das Grundziel war der wissenschaftliche Austausch zwischen Historiker:innen, die sich mit dem Transitverkehr über die Alpen in historischer Perspektive befassen. Thematisch stand dabei als Hauptziel im Raum, den alpinen Transitverkehr genauso als bedeutenden Wirtschaftsfaktor zu analysieren wie die transatlantischen Transitrouten in der Neuzeit.

Wie sah diese Zusammenarbeit aus?

Siglinde Clementi: Die Zusammenarbeit entstand als Idee von Margareth Lanzinger und mir. Margareth leitet das große europäische Forschungsprojekt „Alpinnconnect “ zum transalpinen Verkehr im 18. Jahrhundert, bei dem ich Kooperationspartnerin bin. Wir haben das Thema im Vergleich zum Schwerpunkt des Forschungsprojektes thematisch, räumlich (z.B. Venedig und sekundäre Gebirgsrouten) und vor allem zeitlich ausgeweitet (vom Spätmittelalter ins 20. Jahrhundert) und das Touriseum als dritten Partner und einschlägige Einrichtung vor Ort mit ins Boot geholt.

Welches Resümee könne Sie aus der Tagung mit Workshop ziehen?

Siglinde Clementi: Die Tagung hat aufgezeigt, dass noch sehr viel Forschungsbedarf zum transalpinen Verkehr vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert besteht, v.a. wenn man die Gasthöfe als Häuser und die Akteur:innen in diesen Häusern, insbesondere die Wirtinnen und Wirte in den Mittelpunkt der Analyse rückt. Klar geworden ist, dass sich ein solcher Zugang lohnt und der Transitverkehr damit als sozialer Raum des Austauschs in seinen vielseitigen Verflechtungen mit betroffenen und umliegenden Ortschaften sowie mit deren sozialen Akteuren thematisiert werden muss.

Dadurch rücken Themen in den Fokus wie Heiratskreise und Ehegüteraustausch, die wirtschaftliche Basis dieser Häuser, die Pluriaktivität der Wirte und Wirtinnen, die Multifunktionalität der Gasthäuser, z.B. auch als Kreditvergabeorte oder Orte der Prostitution, die Rolle von Witwen als Wirtinnen, die Straßeninfrastrukturen und das Fuhrwesen usw.

Alpiner Transitverkehr

Frau Lanzinger, seit wann gehören Gasthäusern und Wirtsfamilien an den Transitrouten des Alpenraums zum Alltagsleben?

Univ.-Prof. Dr. Margareth Lanzinger von ALPINNKONNECT.

Margareth Lanzinger: Gasthäuser und Wirtsfamilien an den Transitrouten des Alpenraums gehören seit dem Spätmittelalter zum Alltagsleben. Dokumentiert ist zum Beispiel der Fall des Bozner Bürgers Heinrich Kunter. Er wurde im Jahr 1314 gemeinsam mit seiner Frau Katharina beauftragt, einen Weg zwischen Bozen und der Trostburg bei Waidbruck neu zu errichten, da der Durchgang durch das Eisacktal zu der Zeit an dieser Stelle nicht (mehr) möglich war und man mit dem Transport der Waren zwischen Nord und Süd über den Ritten oder den Reschen ausweichen musste. Im Gegenzug erhielten sie neben dem Recht auf die Zolleinnahme und einer Steuerbefreiung auch das Recht zwei Gasthäuser an dem nach ihnen benannten Kuntersweg zu betreiben.

Welche Aufgaben hatten diese Wirtsfamilien?

Margareth Lanzinger: Die Wirtsfamilien hatten die Aufgabe, für die Reisenden und für die Fuhrleute, die mit Wagen, und für Säumer, die mit Packpferden oder Maultieren unterwegs waren, Essen und Trinken anzubieten und auch eine Übernachtungsmöglichkeit – wenn Fuhren länger unterwegs waren oder die Witterungsumstände ein Weiterfahren nicht erlaubten oder die Nacht hereinbrach. In den Wirtsordnungen der Frühen Neuzeit finden wir neben den Preisangaben für ein Herrenmahl so auch den Preis für ein Fuhrmannsmahl. Die Wirtshäuser mussten auch Platz im Stall haben, da die Pferde in regelmäßigen Abständen gewechselt werden mussten. Sie mussten Hafer vorrätig haben, um die Pferde versorgen zu können. In den Wirtsordnungen finden wir daher auch den Preis für Stallmiete und Futter. Der Transport war lange von lokalen Genossenschaften – Rodgenossenschaften – organisiert: Jeder Fuhrmann transportierte die Waren über eine bestimmte Strecke, je nach Gelände ca. 15 bis 30 Kilometer. Dann lud er die Waren ab, fuhr wieder nach Hause und der nächste Fuhrmann lud sie auf und transportierte sie weiter. Wirtshäuser dienten im Spätmittelalter und zu Beginn der Frühen Neuzeit auch als Umladestationen für die Waren und hatten Unterstände, damit die Waren vor Regen und Schnee geschützt waren.

In welchen Gebieten wurden vor allem Wirtshäuser errichtet?

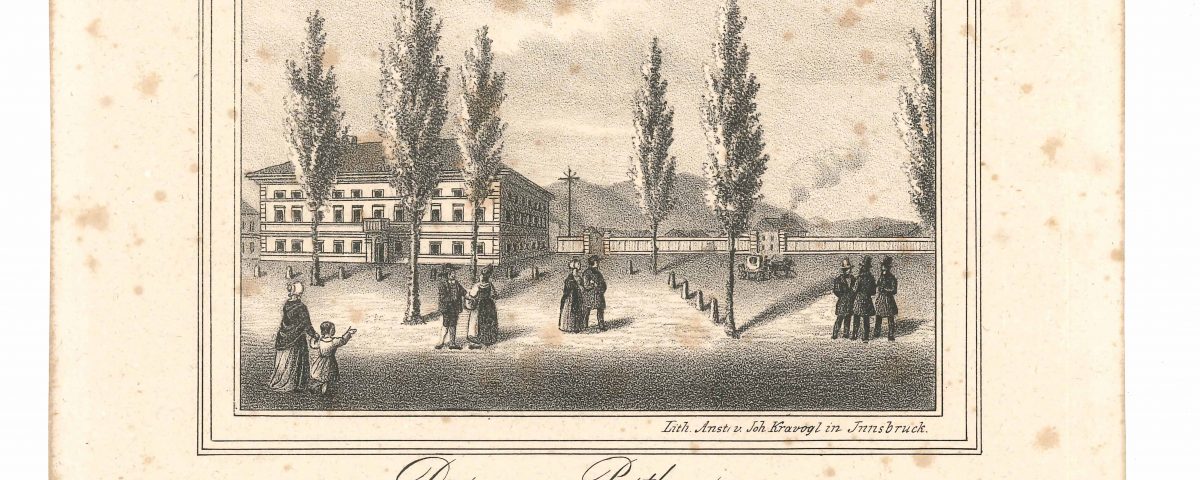

Graben mit Postgasthaus 1907.

Margareth Lanzinger: Wirtshäuser zählten in größeren Ortschaften generell zur wichtigen lokalen Infrastruktur. Entlang der Transitrouten wurden sie in bestimmten Abständen errichtet, um den Pferdewechsel und das Umladen der Waren zu ermöglichen. In Städten und Ortschaften, durch die der Transitverkehr durchging – vor allem entlang der Brennerstrecke, in Sterzing, Brixen, Klausen, Bozen – finden wir durch die Frühen Neuzeit hindurch sehr viele Wirtshäuser. An den Saumpfaden, die über die Alpenpässe führten, wurden die Wirtshäuser an den Aufstiegsrouten errichtet. Auf den Pässen selbst standen zum Teil Hospize bereits aus dem Mittelalter, vor allem an Pilgerwegen.

Gasthäuser werden vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert als „essenzielle Infrastruktur“ beschrieben. Was können wir uns darunter vorstellen?

Margareth Lanzinger: Gasthäuser haben sehr grundlegend zur Bedarfsdeckung im Transportwesen beigetragen: für Fuhrleute, Säumer, Boten, Postkutschen, Kaufleute, Wanderhändler:innen: Versorgung mit Essen, Trinken, Übernachtung, Wärme und ein Dach über dem Kopf im Winter, bei Wind und Wetter, ebenso die Versorgung für Pferde und Maultiere mit Stall und Futter, Umlademöglichkeiten für Waren, Schutz vor Wetter auch für die transportierten Waren und für die Wagen, eine sichere Zuflucht bei Unwetter- und Schneeeinbrüchen auf Gebirgs- und Passwegen.

„Gastwirtinnen an Transitrouten fallen nicht zuletzt durch ein Heiratsmuster auf“. Was bedeutet diese Aussage?

Margareth Lanzinger: Mit Blick auf den Transit sind insbesondere die großen Wirtshäuser mit allen Berechtigungen von Interesse, deren Betreiber:innen recht wohlhabend waren. Wenn man diese Heiratsverbindungen untersucht, fallen mindestens drei Dinge auf: Gastwirte haben zu einem hohen Prozentsatz Frauen geheiratet, die selbst Töchter von Gastwirtsfamilien waren, mit dem Gewerbe als sehr gut vertraut waren und zumeist auch ein größeres Vermögen in die Ehe einbrachten. Die Frauen kamen – im Vergleich zu den meisten anderen lokalen Eheschließungen – zu einem guten Teil aus Ortschaften, die weiter entfernt lagen: vom Brenner heiratete zum Beispiel eine Gastwirtstochter nach Innichen oder zwei Gastwirts-Schwestern aus Toblach nach Klausen. Und, wie diese Beispiele zeigen, folgen zahlreiche Heiratsverbindungen unter Gastwirt:innen den Transitrouten.

Von wie vielen Gaststätten entlang den Transitrouten des Alpenraums sprechen wir?

Wirtsehepaar Kühebacher vom Weißen Rössl in Innichen. Johann Michael Kühebacher heiratete 1807 im Alter von 23 Jahren die erst 17-jährige Maria Josefa Kopfsguter aus dem benachbarten Gasthaus „Zum Grauen Bären“ in Innichen.

Margareth Lanzinger: Das lässt sich zu dem Zeitpunkt noch nicht genau sagen, sehr viele jedenfalls. Das Projekt läuft noch vier Jahre.

Welche Bedeutung hatten die Gaststätten damals als Arbeitsgeber?

Margareth Lanzinger: Die großen Gasthäuser waren wichtige Arbeitgeber. Zumeist waren auch größere Landwirtschaften dabei, und Gastwirte übten vielfach zugleich auch noch andere Tätigkeiten aus: als Handelsleute, als Bäcker, als Metzger, Spediteure, …. Insofern gab es dort zahlreiche Knechte, darunter eigene Pferdeknechte, und Mägde, aber auch spezialisierteres Personal wie Köchinnen und Kellnerinnen.

Welche Gäste verkehrten in diesen Gasthäusern?

Margareth Lanzinger: Die Einheimischen verkehrten sicher auch in den Gasthäusern, Hochzeitsmahle wurden dort abgehalten, in zentraleren Orten auch Leute aus umliegenden Tälern und Dörfern, die zum Gericht gingen, um ihren Besitz zu regeln, Verträge abzuschließen oder andere Amtswege hatten oder um Märkte, Jahrmärkte und Viehmärkte zu besuchen; Kaufleute, Fuhrleute, Säumer, Wanderhändler:innen, reitende Boten und verschiedene andere Reisende: Pilger:innen, adelige junge Männer auf Kavalierstour, Gelehrte, Dichter und Maler auf dem Weg nach Italien, bisweilen auch hochrangige Adelige bis zum Kaiser, ab dem 19. Jahrhundert dann erste Tourist:innen, Engländer:innen z.B., die nach der Schweiz die Tiroler Alpen für sich entdeckt haben.

Was waren die Reisemotive der damaligen Reisenden im Gegensatz zu heute?

Margareth Lanzinger: Lokal organisierter Warentransport und Wanderhandel, Botenritte für Post und diplomatische Aufträge, Pilgerreisen nach Rom oder ins ‚Heilige Land‘ waren Reisemotive. Dichter und Maler wollten Italien kennen lernen, vor allem Rom. Könige reisten im Mittelalter über die Alpen, um die Kaiserwürde vom Papst in Rom verliehen zu bekamen; Heereszüge in Kriegszeiten.

Die Brunecker Wirtin

Frau Cont, Sie haben bei der Tagung über „(K)ein Frauengewerbe. Elisabeth von Grebmer als Wirtin des Brunecker Postgasthauses“ referiert. Wie war es damals für eine Frau so eine Position innezuhaben?

Franziska Cont, MA., Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Regionalgeschichte.

Franziska Cont: Frauen waren im Gastgewerbe keine Seltenheit, weder als Teil des Personals (insbesondere als Kellnerinnen) noch als Wirtinnen. Die Nähe von Haushalt und Wirtschaft eröffnete ihnen vielfältige Aufgabenbereiche und verlieh ihnen eine gewisse Autonomie innerhalb dieses Berufsfeldes. Elisabeth von Grebmer, geb. Steyrer von Riedburg (1794-1855), war in diesem Sinne keine Ausnahme. 1821 übernahm sie als erbende Tochter das alte Postgasthaus in der heutigen Stuckstraße. Nach dem Tod ihres Ehemannes wurde ihr 1845 auch das Amt der Postmeisterin übertragen. Damit war sie verantwortlich für den Postverkehr von, nach und durch Bruneck, eine wirtschaftlich attraktive Position mit einem festen Gehalt und einer Beteiligung an den Postgebühren. Auch hier war sie nicht die einzige Frau in einer solchen Funktion: 1854 ist beispielsweise eine Postmeisterin in Vintl nachweisbar. Besonders bemerkenswert wird ihre Biografie ab den 1840er-Jahren, als sie am kürzlich aufgeschütteten mittelalterlichen Graben ein neues Postgasthaus errichten ließ und für dieses eine Gewerbelizenz beantragte. Frauen war es jedoch bis auf wenige Ausnahmen per Gesetz verboten, ein eigenständiges Gewerbe anzumelden. Dies betraf auch die Gasthauslizenzen. Nach einem langwierigen gerichtlichen Verfahren konnte Elisabeth von Grebmer jedoch eine ‚Ausnahmegenehmigung‘ erwirken, sodass sie das neue Postgasthaus am Graben als eigenständige Wirtin mit einer persönlichen Lizenz führen konnte und nicht wie, sonst üblich, als erbende Tochter oder Witwe.

Welche Gäste gingen im Postgasthaus in Bruneck ein und aus?

Franziska Cont: Das Brunecker Postgasthaus vereinte als Betrieb eine Vielzahl von Dienstleistungen: Ausschank, Verköstigung, Unterkunft sowie die Versorgung von Reit- und Zugtieren. Es diente damit nicht nur als Raststätte für Reisende und Postkutschenpassagiere, sondern war zugleich auch ein sozialer Treffpunkt für die lokale Bevölkerung, sei es zum Essen und Trinken oder für geschäftliche Zwecke. Die zentrale Lage und die Funktion als Poststation machten das Haus zu einem lebendigen Ort mit vielfältigem Publikum.

Welche Bedeutung hatte das Brunecker Postgasthaus in dieser Zeit für die touristische Entwicklung der Stadt?

Porträt von Elisabeth von Grebmer, vermutlich eine Lithografie aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, Privatbesitz.

Franziska Cont: Für die Zeit Elisabeth von Grebmers, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, befand sich Bruneck noch in einer ‚vortouristischen Phase‘. Das Postgasthaus spielte damit vielmehr eine zentrale Rolle im Transitverkehr. Dies zeigt sich auch an den Dokumenten des Brunecker Stadtarchives, die ich konsultiert habe: Der Stadtmagistrat hebt darin weniger die Bedeutung des Postgasthauses für ‚Erholungsreisende‘ hervor, sondern betont vielmehr die Wichtigkeit in Zusammenhang mit den Durchreisenden und den Märkten, die Händler:innen und Marktbesucher:innen nach Bruneck lockten.

INFO:

Das EU-Projekt (ERC Advanced Grant ALPINNKONNECT) am Institut fürWirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien läuft von Oktober 2024 bis September 2029. Am Projekt arbeitet ein siebenköpfiges Team mit Univ.-Prof. Dr. Margareth Lanzinger als Projektleiterin. Sollten sich Hausarchive oder Dokumente, vorzugsweiseaus dem 18. Jahrhundert von Gasthäusern entlang der Transitstrecken, in Ihrem Besitz befinden, die Sie der Wissenschaft zur Verfügung stellen möchten, können Sie sich unter margareth.lanzinger@univie.ac.at melden. https://alpinnkonnect.univie.ac.at/

TL